Brent, une réussite multiculturelle londonienne

À une vingtaine de minutes de métro du centre, Brent, quartier du nord-ouest de Londres, connait le plus fort taux de multiculturalité du Royaume-Uni. 56% de ses habitants n’y sont pas nés. Espagnols, Libanais, Irakiens, Indiens, Chinois, Brésiliens, Nigérians, tous se regroupent autour de High Road, la grande rue commerçante du district. Un salon de coiffure chinois est mitoyen à un bar à shisha égyptien.

Alex balaie la terrasse de son fast-food, les premiers clients devraient arriver dans une demi-heure. « J’ai postulé pour une université ici, à Londres, il y a cinq ans et j’avais les moyens de payer les droits d’inscription, donc c’était très facile pour mon visa. Mais pour d’autres cas, c’est certainement moins facile. »

Il vient d’arriver dans le quartier et pourtant il est déjà séduit. Pour lui, l’intégration est idéale, il n’a jamais rencontré de difficultés ni pour s’installer, ni pour trouver du travail. Venant du Liban, il raconte comment le choix de Brent s’est imposé à lui : « Ici, beaucoup de communautés ont pu se développer. Si un Irakien cherche à s’installer en Grande-Bretagne, il connaîtra de toute façon quelqu’un à Brent. Et donc il s’installera ici, même si les prix ne sont pas forcément moins chers qu’ailleurs. »

La loi sur l’immigration durcit la recherche d’un logement

Theresa May, ex-ministre de l’Intérieur, désormais Première ministre britannique. (CC BY 2.0)

« Le système d’asile en Grande-Bretagne est sous-financé, désorganisé et inadéquat par rapport à la situation actuelle », explique Alastair Murray, directeur de projets pour Housing Justice. « Cela vient d’un choix politique. Le gouvernement veut rendre le Royaume-Uni moins attractif aux yeux des étrangers. On le voit à travers les propos de Theresa May notamment, qui a affirmé que le territoire anglais était surpeuplé. C’est faux. Il reste à Londres de nombreux logements inoccupés et les habitations représentent entre 1 et 2 % de la superficie du pays. Il serait très facile d’en construire d’autres, mais il n’y a aucune volonté politique d’en créer et, qui plus est, aucune obligation légale. »

Construction de logements : les chiffres les plus bas jamais connus depuis 1920

Au Royaume-Uni, des quotas de logements sociaux ne sont donc pas établis par le gouvernement, contrairement à la Belgique où chaque région a pour objectif un certain quota de logements sociaux à respecter par chaque commune (en moyenne 9% des logements pour la région flamande, 10 % pour la région wallonne et 15% en région bruxelloise). En Angleterre, les derniers investissements dans le domaine des logements sociaux remontent aux années 1990.

Dès début des années 80, le gouvernement Thatcher a offert la possibilité aux locataires des logements sociaux de racheter eux-mêmes leur propriété, une mesure connue sous le nom de « Right to buy » (littéralement le droit d’achat). De nombreuses maisons sortirent alors du domaine public pour se privatiser. Depuis, plus rien n’a été entrepris par les autorités dans le but de réinvestir dans le secteur et l’immobilier est devenu une denrée échangeable, un capital financier avant d’être un bien essentiel et accessible à la population.

Le manque de logement : un terreau politique pour les extrêmes

Alastair se bat quotidiennement pour trouver des logements aux réfugiés arrivant à Londres. Aujourd’hui, grâce à son association, il a réussi à convaincre une soixantaine de Londoniens d’ouvrir leur porte à une personne sans abri, juste le temps de leur offrir un toit pour quelques mois. Une petite victoire encore bien maigre en comparaison à l’amplitude de la crise du logement actuelle. Alastair ne s’en cache pas, il a peur pour l’avenir. « Moins de logements abordables aux citoyens signifie un accroissement d’une classe sociale pauvre dans tout le pays. Cela servira ensuite politiquement à certains partis. C’est toujours la même rengaine : “On n’arrive déjà pas à loger nos pauvres, pourquoi devrait-on accepter des migrants ?!” Des partis comme UKIP en ont fait leur fond de commerce et les gens croient à ce storytelling. »

Ce manque d’offre criant par rapport à la demande toujours plus conséquente ne repousse pas les migrants loin des frontières de la Grande-Bretagne. Rien que pour le mois de mars 2016, le gouvernement britannique a enregistré 41.563 demandes d’asile sur son territoire. Une hausse de 30% comparée à mars 2015.

Pour les demandeurs d’asile arrivant tout juste dans la capitale, la situation est loin d’être aussi idyllique. Si des solutions de logement existent pour eux, elles ne sont souvent que temporaires et bien insuffisantes pour pallier la demande.

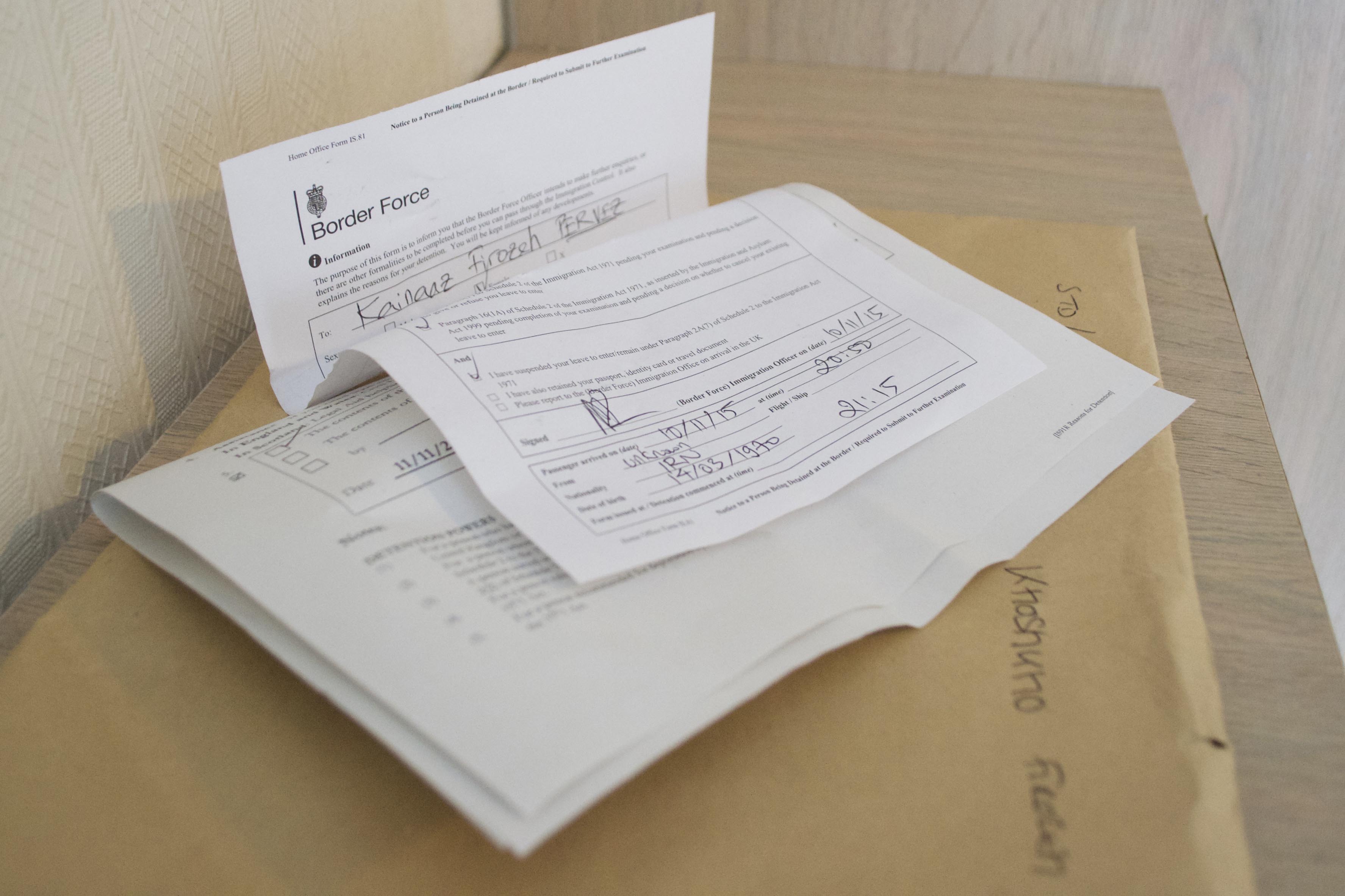

Depuis 2014, la loi sur l’Immigration a pour but d’empêcher les propriétaires de louer leurs biens à des personnes sans statut, ce qui comprend les demandeurs d’asile. Ils ont l’obligation de vérifier le statut d’immigration de leurs locataires, sous peine d’une sanction civile.

Afin de dissuader encore davantage les migrants de se rendre au Royaume-Uni, l’ex-ministre de l’Intérieur Theresa May, désormais Première ministre, a présenté un projet de loi en octobre 2015 qui prévoit jusqu’à cinq ans de prison pour les propriétaires et la création d’une liste noire de propriétaires récidivistes. Il a été validé par la reine le 12 mai 2016 et est donc entré en vigueur comme nouvelle loi sur l’immigration.

Les associations catholiques londoniennes en soutien aux réfugiés

Non loin du London Bridge, l’association caritative Housing Justice a fait de l’aide au logement des plus démunis sa spécialité. Un crucifix est suspendu à l’entrée du bâtiment. Si les autorités font profil bas quant à l’approvisionnement en logements sociaux à Londres, certaines initiatives indépendantes émergent petit à petit dans la capitale pour apporter des solutions provisoires. Plusieurs associations catholiques, comme Housing Justice à Londres, ont décidé de se mobiliser face à l’arrivée des migrants sur le territoire anglais.